はじめに

東京・渋谷でロルフィング・セッションを提供している大塚英文です。

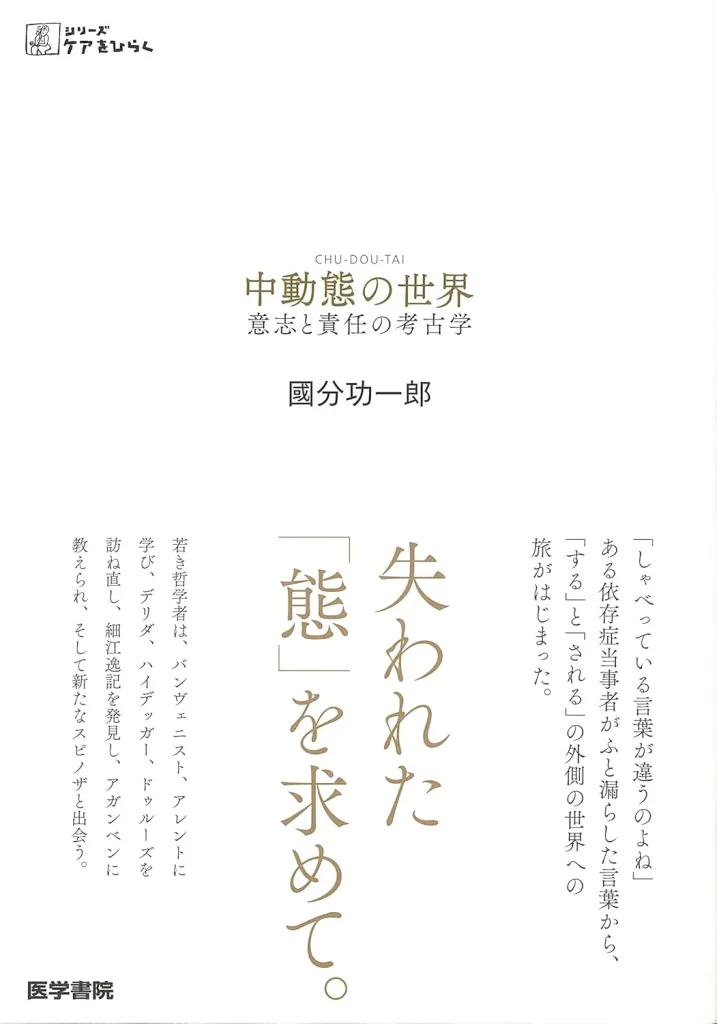

今回は、ロルフィングで何よりも重要な「ニュートラル」という在り方を、『中動態の世界──意志と責任の考古学』(國分功一郎著)の本を通じて深めてみたいと思う。身体を整えるという営みの中に、「能動」と「受動」を超えた“第三の在り方”があるのではないか──その問いこそが、セッションで実際に起きている変化に深く関わっていると感じているからだ。

中動態とはなにか?

「自分でやったのか?やらされたのか?」──そんな問いが意味を持たないような行為がある。中動態とは、まさにそうした曖昧な境界にある動きや変化のことを指している。

この言葉は古代ギリシャ語に由来し、もともとは「能動(する)」と「受動(される)」という区別がまだ存在していなかった時代の表現だ。例えば、「身体を洗う」という行為をギリシャ語で中動態で表すとき、それは“自分で洗っている”のでも、“誰かに洗われている”のでもなく、「自分の中に起きてしまう洗い清めの動き」として捉えられる。

哲学の世界でも、この中間的な状態には大きな意味が与えられてきた。プラトンやアリストテレスは、人間の行為や変化を「する/される」で分けて考えたが、ハイデッガーやメルロ=ポンティといった現代哲学者たちは、「関係のなかで何かが起きてしまう」ことに注目した。

つまり、自分ひとりの意志だけで何かを起こすのではなく、状況や身体、他者との関係の中で、何かが自然と起こっていくという世界観といえる。

國分功一郎氏は「中動態」とは何か?についてこう述べる

「中動態とは、能動態と受動態が区別される前の、まだ未分化な動詞の態である。自らが行為するのでも、外から行為されるのでもなく、何かに関わりながら生じてしまうような行為の態である。」

日常では、私たちは「〜する(能動態)」「〜される(受動態)」という視点で行為を捉えることが多い。しかし、『中動態の世界』が示すように、実際には「する」と「される」の中間にある“第三の態”──中動態的な行為が、私たちの身体的・心理的変容の中核をなしている。

以下の表は、能動・受動・中動の違いを整理し、ロルフィング・セッションで起こる変化をより深く理解する手助けになるでしょう。

【表:能動態・受動態・中動態の違い】

| 区分 | 説明 | 主語の立場 | 例文(ロルフィング文脈) |

|---|---|---|---|

| 能動態 | 主語が「〜する」。意志的な行為 | 自ら動く | 「姿勢を正そうとして肩を引いた」 |

| 受動態 | 主語が「〜される」。他者からの作用 | される側 | 「肩をマッサージされて動かされた」 |

| 中動態 | 「する」と「される」の間。プロセスに巻き込まれる | プロセスの内にある | 「触れられたら自然と呼吸が深くなった」 |

ロルフィングと中動態的な変化

Jeff Maitlandの哲学

Jeff Maitlandは、ロルファーの在り方を次のように述べている:

“The role of the practitioner is not to cause healing but to hold the space in which healing can occur. You don’t go looking for something—you let ‘what is’ show itself.”

「プラクティショナーの役割は癒しを起こすことではなく、癒しが起こりうる空間を保持することである。何かを探しに行くのではなく、『あるがまま』が現れるのを許すのだ。」

これはまさに、「ニュートラルである」ということの核心と言える。

Ida Rolfの哲学と中動態

“Rolfing is a series of goals, not a series of techniques.”

「ロルフィングとは、技法の連続ではなく、目的の連続である。」

ロルフィングは、結果を操作することではなく、目的に向かって変化が起こる空間を共にするプロセスであるといえる。

体験記に見る中動態的変化

以下は、過去のロルフィング・セッションを受けたクライアントの声からの抜粋したものである。

「身体が整うことで、思考が整理されるのか、今、自分に何が必要かクリアになった。」

30代・女性・TU様(フリー・アナウンサー)

「体と心がリンクすることに気づかされ、自分の中にしっかりとした土台が出来上がった。」

20代・男性・KS様(会社員)

「X脚が改善し、歌うときに声がよく出て、身体と心に“信頼関係”が芽生えた。」

30代・女性・KH様(会社員)

これらの声に共通するのは、「変えよう」とせずとも、内側から「変わってしまった」という感覚である。中動態的変化が、ロルフィングの空間の中で生まれている。

まとめ:変化は“起こす”ものではなく、“訪れる”もの

ロルフィングで大切にしている「ニュートラル」という在り方は、「する」「される」では捉えきれない“中間の地平”にある。

それは、私たちが意図的に操作したり、外からの影響に反応したりするのではなく、「プロセスそのものに身を委ねる」態度である。まさに中動態的変容が起こる場こそが、ロルフィング・セッションの本質と言えるのではないだろうか。

少しでもこの投稿が役立つことを願っています。

参考文献

- 國分功一郎『中動態の世界──意志と責任の考古学』(医学書院)

- Jeff Maitland, Embodied Being: The Philosophical Roots of Manual Therapy

- Ida P. Rolf, Rolfing and Physical Reality