はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションを提供している大塚英文です。

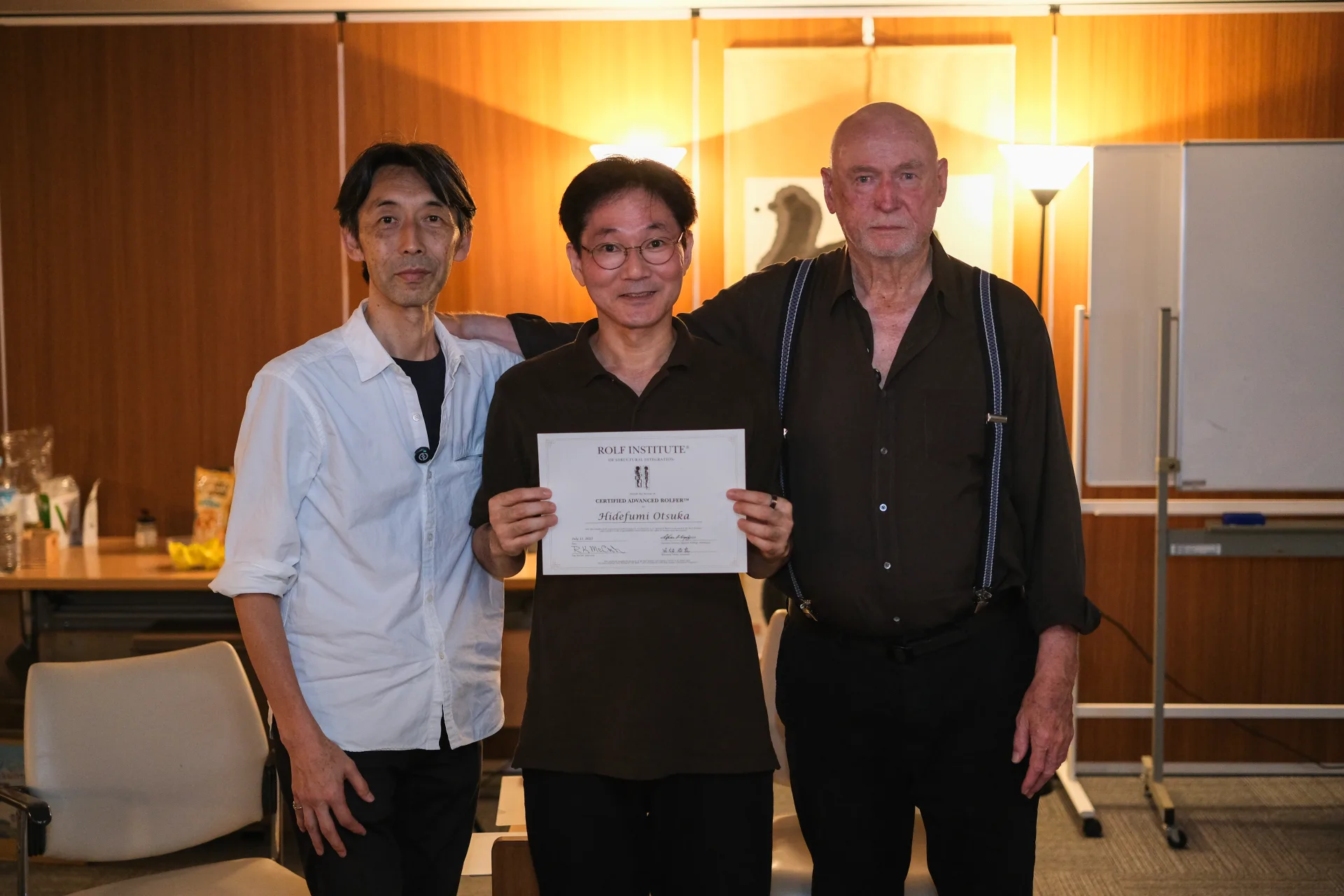

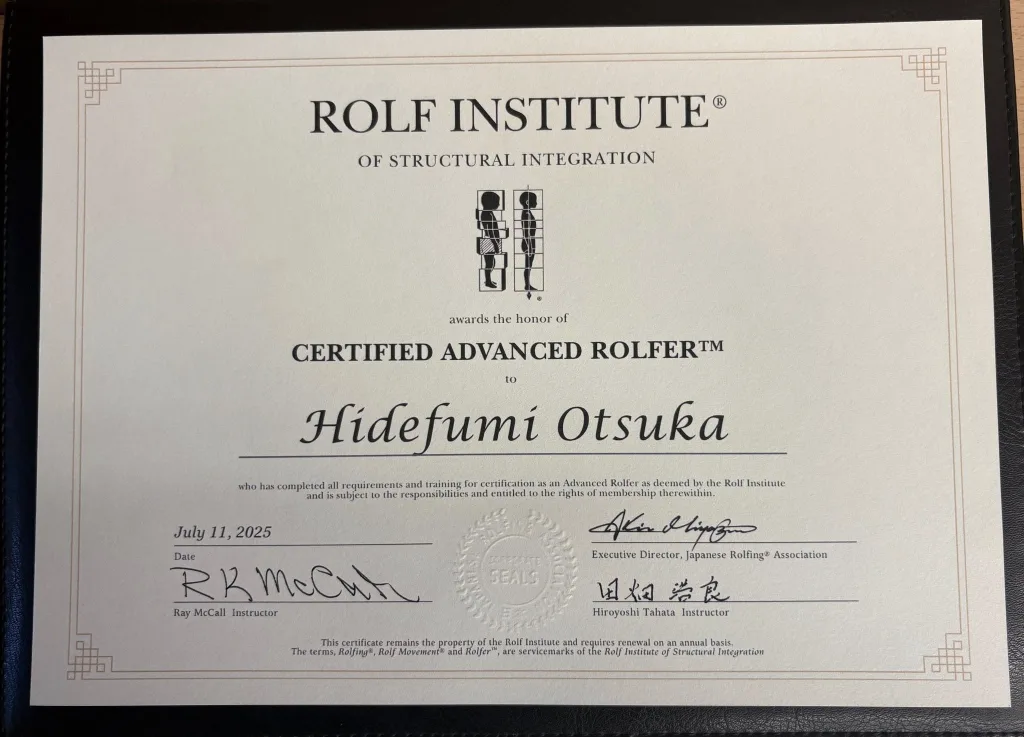

2025年7月11日、日本ロルフィング協会主催のアドバンスト・トレーニング(AT)が最終日を迎えた。Phase 1(前半、2025年4月8日〜25日、12日間)、Phase 2(後半、2025年6月24日〜7月12日、12日間)の合計24日間に及ぶ長丁場。無事、アドバンスト・ロルファー(Advanced Rolfer)の認定を受けた。

講師は、Ray McCall先生と田畑浩良先生、通訳は古川智美さん、発起人は蒲池俊和さん、スタッフは大友勇太さんと、様々な方にお世話になった。

今回は、最終日の模様を中心にまとめたい。

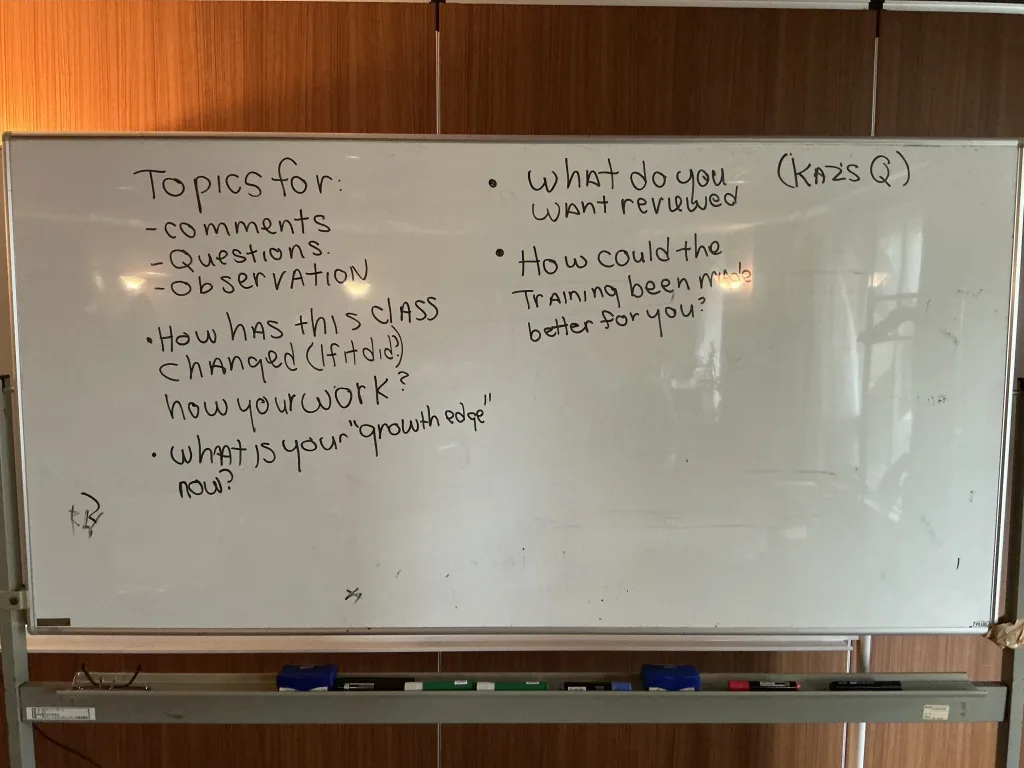

最終日の午前中は、3〜4人のグループ3組にわかれてのディスカッション。今までATで何が得られたのか?今後、成長するために必要なことって何か?どのスキルを復習したいのか?トレーニングをどのように改善すれば良いか?等の質問について議論することになった。

全体のグループに戻った時、Rayから4つの興味深い話を聞くことができた。

1. エネルギー(Energy)とシステム(System)の違いについて

今回のATで印象的だったのは、田畑さんが、あえて「エネルギー」という言葉よりも「システム」という言葉を使っていたことだ。

「このシステムが“完成している”ということを認識するのが重要だ。」

田畑さんは上記のように「システム」を表現をしている。意味としては、身体やクライアントのシステムを未完成なものとして“直そう”とする態度ではなく、すでに全体として完結している存在として尊重することの大切さを強調したのではないかと個人的には、推測している。

このような流れでATを受けていたので、最終日に、「エネルギー」と「システム」ってどう違うのか?ということを聞きたかった。Rayは、「エネルギー」と「システム」は対立するものではなく「観察のレンズ(Lens/Perspective)」としてみるとわかりやすいよ、と以下のような考え方を紹介してくれた。

“It’s a structural system. It’s a functional system. It’s a psychobiological system. It’s an energetic system.”

「それは、構造的なシステムであり、機能的なシステムであり、心理生物学的なシステムであり、エネルギー的なシステムでもある。」

“Each is a different lens, or view, or perspective with which to observe the phenomena.”

「それぞれは、現象を観察するための異なるレンズ、見方、視点である。」

Jeff MaitlandのTaxonomy(分類)という考え方は、世界をひとつの枠で決めつけないことの重要性を教えてくれる。構造だけを見ても、機能だけを見ても、人は十分に理解できない。多様な視点が共存するシステムの全体性──それがRayの示す理解の深さなのでしょう。

つまり、「システム vs エネルギー」という対立ではなく、

- 構造(例:骨格、筋膜)

- 機能(例:動き、呼吸)

- 心理生物学(例:感情、自律神経)

- エネルギー(例:場、フィールドの変化)

これらが同じ存在を別の角度から見ているだけだと言える。

2.「航空写真ではわからない道もある」──登山と地図のメタファー

ヒマラヤ登山隊のエピソードもとても印象的だった。

“The early climbers in the Himalayas had aerial maps of the mountains, and they showed them to local Nepalese guides to ask which route to take. But the Nepalese thought each route was a different mountain.”

「初期のヒマラヤ登山者たちは航空写真を持っていて、現地のネパール人ガイドに“この道とこの道、どれがいい?”と尋ねた。ところがネパール人たちは、それぞれを“違う山”だと認識していた。」

“Each of the taxonomies is a different view of the same mountain.”

「それぞれの“タクソノミー(分類)”は、同じ山に対する別の見方なのだ。」

“So, find the map that works best for you, and use that.”

「だから、自分にとって最もワークする地図を見つけて、それを使いなさい。」

この話は、施術における正解はひとつではないことを教えてくれる。自分の視点やモデルに固執するのではなく、クライアントのリアリティと一致する“地図”を選びなおす柔軟性が求められていると言っていい。

3. Rayがニュートラルを保つためにしていること

「あなたはどうやってニュートラル(中立性)を見つけていますか?」という問いに、Rayはこう答えている。

“For me, it’s the front of my spine.”

「私にとってニュートラルとは、“背骨の前側”にある。」

“Meditation doesn’t work for everyone, but for me, meditation is an ongoing practice of returning to rest in the neutral.”

「瞑想が全ての人に合うとは限らないけれど、私にとっては、ニュートラルに休むための継続的な実践だ。」

“When we meditate, we notice thoughts, feelings, sensations… and we let them be, and return to neutral.”

「瞑想中には思考や感情、感覚が浮かんでくる。それらをそのままにして、そこからニュートラルに戻るのが練習なんだ。」

ここで語られているニュートラル(中立性)とは、無になることではなく、あらゆる内的現象を含んだまま、中心に戻る能力としてみれる。必ず「瞑想」をしてからクラスを開始していたが、今回、ニュートラルに関して、さまざまなヒントが得られたので、自分の中で、Rayの言葉を参考に、能力を伸ばしていければと思う。

4. Instructorとしてのチャレンジ──教えること+言語の違い

Rayは、教える側の苦悩についても率直に語ってくれた。

“In order to learn the technique, you have to do the technique on a body that may not need or want it.”

「技術を学ぶためには、ときにそれを必要としていない、あるいは望んでいない身体に対しても行う必要がある。」

これは、学びのために他者の身体を「手段」にしてしまう危うさを、ご本人が自覚しているのではないかと思う。

さらに、2言語(英語・日本語)で教える際の難しさについてもこう述べている。

“Teaching a bilingual class is a continual challenge, but I think it’s also twice as rich.”

「バイリンガルクラスは常に挑戦だけれど、その価値は2倍になると私は思っている。」

言葉と実践のバランスをとる難しさ──それでも、言葉や文化を超えた学びが得られること。私自身にとっても収穫が大きかった。

修了式と打ち上げ

午後は、手技の復習をした上で、修了式を迎えた。最後に、Phase 2の最後は、クラスの参加者たちとの集合写真を撮影。あっという間の24日間の幕が閉じた。

午後6時半からは、インド料理の店で打ち上げ会を実施。参加者とともに、最終日の夜を楽しむことができた。

まとめ

今回は最終日の模様を中心に紹介した。学ぶことも大きく、これから先自分の提供していくセッションにも大きな影響を与えそう。

学んだことをクライアントさんに還元できるよう、これからも精進していきたい。