はじめに

東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。

現在、ロルフィングのアドバンスト・トレーニング(AT)(講師は、Ray McCallと田畑浩良さん)に参加中。最初の4日間の日程(2025年4月8日(火)〜11日(金))を終えた。

今回は、ATの4日間を振り返った上で、3日目について、田畑さんから学んだ模様を中心に紹介、まとめたい。

ATの最初の4日間修了〜何を学んだのか?

2025年4月11日に、ATの最初の4日間の日程を終えた。まずは、ATの4日間で何を学んだのか?を中心に取り上げたい。

初日(4月8日)〜ATの歴史+「3つの問いかけ」

初日(4月8日(火))は、ATの歴史と意義を学び、基礎トレーニング(BT)で学んだ10回シリーズの内容を個別に対応するためにどうしたらいいのか?を取り上げる。併せて、Jeff Maitlandの「3つの問いかけ」(どう始めるか・次に何をするか・いつ終えるか)の考え方を紹介。

どのようなアプローチ(考え方)で(セッションを)開始するか?において、何を心がけたらいいのか?身体の自己調整能力を信頼すること、安心・安全な場になること、心・身体がニュートラル(中立、中庸)になること等について触れた。

2日目(4月9日)〜ニュートラルの考え方①〜「意図」と「志向性」

2日目(4月9日(水))は、ニュートラルの考え方を深掘り。セッションを行う上で、「意図」で臨むのか?それとも「志向性」でもって臨むのか?プラクティショナーの在り方(心)や身体の状態がセッションの質に影響を与えることについて学んだ。

3日目(4月10日)〜ニュートラルの考え方②〜HARA、Ma/Yieldと場

3日目(4月10日(木))からは、いよいよ生徒同士によるセッションの練習。身体でニュートラルの考え方を知るためのヒントとなる考え方について田畑さんからレクチャーを受ける。その上で、セッションを組む生徒同士を決定。3回シリーズのセッションをスタートした。

4日目(4月11日)〜外部クライアントを招いた5回セッション・スタート

4日目(4月11日(金))は、一人一人に合ったセッションを提供していくために、基礎トレーニングで学んだ内容をどのように活かしたらいいのか?ホワイトボード一枚でまとまったものを説明。午後2回に分けて、外部クライアントの練習会を開催した。

今回は、3日目の田畑さんから学んだ内容について紹介したい。次回のブログでは、4日目に学んだことを中心にまとめる。

ニュートラルを意識すること〜HARAの考え方

ATも3日目を迎え、田畑さんから初めてレクチャーを受けた。田畑さんの拠点は代官山で、私は渋谷。非常に距離は近い。過去10年間、ロルフィングのセッションを提供しているにも関わらず、接点がなく、今回が初めて田畑さんの叡智を聞く貴重な機会となる。

今回のテーマは、ボディワークで意識する「ニュートラル」とは何か?で、その中でも田畑さんが実践しているイールド(Yield/Ma)ワークの重要な考え方である「HARA(肚)」についての話だ。

ニュートラルと「在り方」〜創発的な変化を促す

プラクティショナーが「ニュートラル」を意識できると、身体軸が整い、筋肉が適切な張力(tonus)が生まれていく。その上で、プラクティショナーとクライアントとの間に適切な距離を取ることで、クライアントの身体が安心感を持つようになる。

結果的には、クライアントがプラクティショナーの「在り方」と共鳴(Coherence)できる場が作られる。クライアントが「自己調整」を行うことができる準備が整い、前回書いたような「創発的(Fruitional)」の変化が起きてくる。

ニュートラルをどう意識するか〜基礎トレーニングからの学び

身体の変化を追いつつ、どのようにして「ニュートラル」を保っていったらいいのか?

BTでは、

1)プラクティショナーの背中を意識すること

2)プラクティショナーが「起こす変化」と「自ずと起きる変化」のバランスをとること

3)プラクティショナーの身体軸(LINE)を意識すること

等、いろいろな方法を学ぶ。

HARAの考え方〜真骨盤テンセグリティ構造

田畑さんの「ニュートラル」の探究は、丹田の位置を意識することからスタート。試行錯誤を繰り返した中で、尾骨から数えて2、3個目の位置の空間(HARA・肚(はら)と呼ぶ)を意識すると、身体軸が整い、身体全体の力が抜けていくことがわかったそうだ。

なぜ、丹田での意識だけでは難しかったか?というと、交感神経の過緊張状態(ヨーロッパ・ロルフィング協会では「Cooking」と表現される状態)のクライアントがいると、うまくいかないからだそうだ。

HARAを意識する際、真骨盤テンセグリティ構造を意識しながら行うと、より「ニュートラル」に入りやすく、過緊張状態のクライアントでも対応可能とのことだ。

そこで、ロルフィングの重要な考え方である筋膜とテンセグリティについてまとめたい。

筋膜とは?

ロルフィングでは、骨、筋肉や内臓を整えるベースとなる「筋膜」へアプローチすることで身体を整える。筋膜は、全身を包んでつなげている薄い膜のことで、筋肉、骨、内臓などを覆っている。

筋膜の役割としては、

1)つなぐ(筋肉と筋肉、筋肉と骨を連結)

2)保護する(外力からのクッション)

3)形を保つ(テンセグリティの構造を助ける)

4)情報伝達(神経や感覚のネットワークも豊富)

の4つがある。

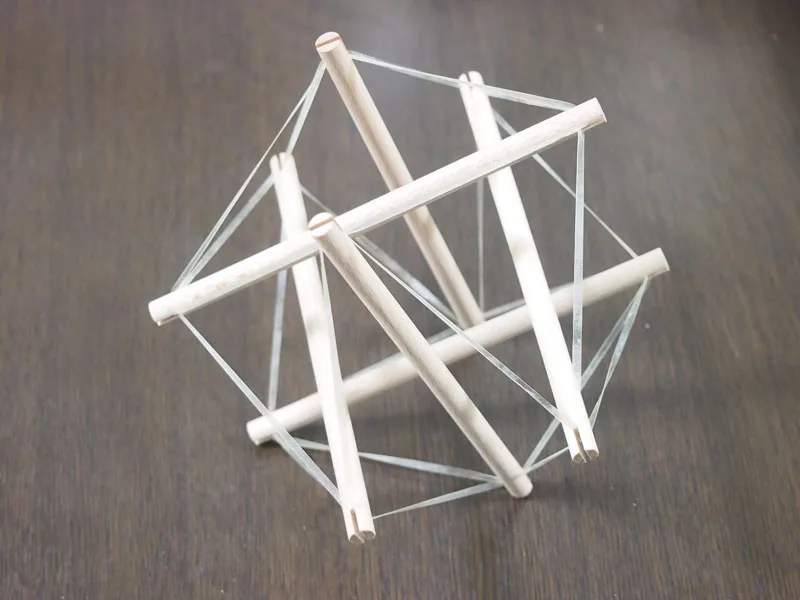

テンセグリティ構造とは?

その中で「形を保つ」際、網目状の「テンセグリティ(Tensegrity)」の構造をとる。アメリカの建築家・バックミンスター・フラー(Backminster Fuller)によって提唱された考え方で、張力(tension)と統合(integrity)を組み合わせた造語だ。

テンセグリティとは「張力(tension)」と「圧縮(compression)」がバランスを取って全体を安定させる構造のこと。この構造のお陰で、外からの圧がかかったとしても十分に形を保つことができ、生命活動を営むことも可能になる。

テンセグリティ構造・原理のお陰で、筋膜を整えることで、身体の骨格、構造が整うことができる。

HARAの意識〜真骨盤テンセグリティ

なぜ、テンセグリティ構造の解説をしたかというと、HARAの周辺にも骨や内臓があるため、同構造をとっているからだ。そのため、HARAを意識し、周辺の筋膜によって身体(内臓、骨、血管等)がサポートを受けていると感じると(田畑さんは「真骨盤テンセグリティ」と表現)、

「ちょうどいい張力(tonus)=健康状態」

になる。

これは、過緊張(Fight or Flight)と虚脱(Freeze)の中間の状態へと実現し、防衛反応の基礎レベルが低い状態だという。

このように、「真骨盤テンセグリティ」の中心と全体の張力を意識することで、ニュートラルに保ちやすい。

間の取り方+田畑さんの外部クライアント・デモ

田畑さんのワークの面白いところは、「真骨盤テンセグリティ」の中心と全体の張力を意識しながら、仰向けになったクライアントに対して「間」を意識することだ。

方法としては、プラクティショナーが適切な距離で、仰向けになったクライアントの周辺を歩き回り、クライアントとコミュニケーションを取りながら、身体の状態が一番落ち着く場所(第一ポジション)を見つける。

結果、クライアントが自己調整する準備が整い、自ずと変化していくのだ。

実際、外部クライアントを招いた田畑さんのデモでは、田畑さんのニュートラルによって驚くべき変化があった。ソフトに触れているのに、身体全体が変化している感じで、今までBTで学んだ、筋膜へ直接、圧をかけていくアプローチとは対照的な内容に驚きがあった。

練習内容〜HARAと間のアプローチ+今まで学んできたことをミックス

田畑さんのレクチャーの後、生徒同士によるセッションを開始。田畑さんのアプローチを試しながら、必要な場合には、今までの筋膜へのアプローチへ介入することを練習した。

プラクティショナーが、クライアントの自己調整能力を信じることができればできるほど、身体の変化は激しく、それほど介入しなくても、同じように筋膜が緩むのを実感。これから、アドバンスト・セッションを提供していく上で、新たな手段を試そうと思った。

まとめ

今回は、ATの4日間を振り返った上で、3日目について、田畑さんから学んだ模様を中心に紹介。田畑さんが唱えているイールドワークの根幹を担うHARA、間について、ニュートラルな状態とは何か?と絡めて紹介した。

少しでもこの投稿が役立つことを願っています。