はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションを提供している大塚英文です。

生徒同士、外部クライアントのそれぞれの3回セッションが無事終わり、本日(2025年7月11日)、アドバンスト・ロルフィングのトレーニング(講師、Ray McCall先生と田畑浩良先生の2人)最終日を迎えた。本日、アドバンスト・ロルファーの認定を受けることになる。

Phase 2(トレーニングの後半)の最終週(7月8日と10日)では、「ファンダメンタル・バイブレーション」「中立な在り方」「クローズの技法と知覚の開発」が中心的なテーマとなった。

今回は、2日間の学びをもとに、「ボディワークにおける“中立”とは何か」「“在り方”はいかにして育まれるか」、そして「“ファンダメンタル・バイブレーション”とは何か」に焦点を当てる。

Rayの仏教哲学の例えば話は含蓄に富んでおり、時々、難しい言葉も使う。ぜひ、トレーニングでどう言った言葉を使っているのか?体感いただきたいため、英語と日本語を併記しながら紹介していきたい。

ファンダメンタル・バイブレーションとは何か?

Phase 2では、「ファンダメンタル・バイブレーション(Fundamental Vibration)」という、通常の構造的な捉え方や筋膜的なタッチとは異なる、より“存在的”な次元における知覚の質を探究した。

Ray先生はこう語る:

“Fundamental vibration is not about trying to find something absolute.

It’s something that arises out of the positioning, space, relationship, and contact.”

“ファンダメンタル・バイブレーションは、絶対的な“何か”を見つけようとするものではない。

それは、位置関係、空間、関係性、タッチの中から浮かび上がってくるものだ。”

この視点は、何か“特定の振動”を探すのではなく、「今・ここ」の関係性や在り方によって、それぞれ異なる形で現れるということを意味します。川田さんも講義内で、「ファンダメンタルなものを張る感覚」と「変化し続ける関係性の中で生まれる感覚」の両方を併せ持つことの大切さをシェアしていました。

🔍 補足|ファンダメンタル・バイブレーションとは?

ファンダメンタル・バイブレーションとは、文字通り「根源的な振動」あるいは「存在の基底にある響き」を指す概念。音楽でいえば基音(fundamental tone)にあたるもので、私たちの身体が個としての形を取る前に「場」として発している“揺らぎ”のようなもの。それは、筋骨格系や内臓の運動に先立ち、空間や関係性の中に現れ、微細な知覚として体験。これは「私が何かをする」前に、「世界が私を通して響いてくる」というような、存在の受動性から始まる知覚のあり方ともつながっていると言っても良いのではないかと思う。

つまり、ファンダメンタル・バイブレーションとは、「定義可能なエネルギーの周波数」ではなく、「今この関係性において立ち現れてくる、存在的な“響き”」と言える。

「見る」を超える──“Look”から“See”へ

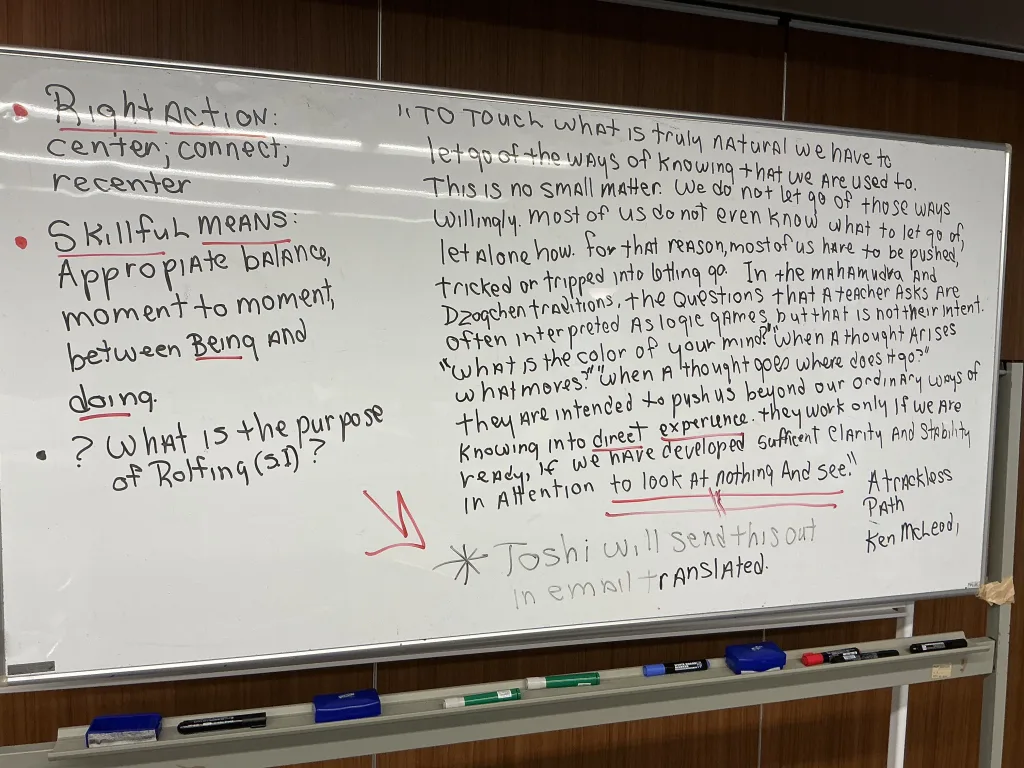

この“響き”を感じ取るには、私たちの知覚のあり方そのものを変える必要がある。それを説明していく上で、Ray先生は、Ken McLeodの ‘Trackless Path’の以下の言葉を引用した。

“What we’re developing is the ability to look at nothing and see.”

「私たちが育てようとしているのは、“何も見ないで、しかし見る”能力である。」

私たちは普段、「何かを見よう」とする意図を持って観察します。しかし、“何も見ようとせずに見る”とは、意図を手放し、知覚の受容性そのものを開いていく「在り方」。そこでは、意識的に探しにいくのではなく、空間から“現れてくるもの”をただ受け取る態度が求められる。

正しい行為+変化に開かれていること

そのような状態になるためにどういった「在り方」が重要なのか?

Ray先生は、「Right Action(正しい行為)」と表現。それについて、次のように意味づけを行なっている:

“Center, connect, recenter.

Moment to moment, appropriate balance between being and doing.”

「中⼼に戻り、つながり、再び中⼼に戻る──

“あること(Being)”と“すること(Doing)”のあいだに、瞬間ごとの適切なバランスを取ること。」

この「正しい行為」は、固定的な“正解”があるわけではない。むしろ、頭で考えた判断や、結果への期待を一旦脇に置き、「今ここ」において何が求められているのかに開かれている在り方と言える。

ただ無反応でいるのでもなく、何かを押し付けるのでもなく、“反応しすぎず・抑えすぎず”、身体と関係性の声に繊細に耳を傾けながら、絶えず「中立」に立ち戻っていく。そこには、Being(あること)とDoing(すること)との間を、瞬間ごとに調律し続けるような動的な在り方が必要とされる。

セッション中に、「これでもう十分だ」という感覚が訪れたなら、その微細な気づきを尊重し、介入を控えるという選択も「正しい行為」の一つと言える。

Ray先生は、こう述べている:

“If you really sense, ‘I think we’re done,’

ask your client: ‘Is there anything else you feel you need to be complete today?’”

「もし“これでもう十分だ”と本当に感じたら、

クライアントに『今日を完了したと感じるために、他に必要なことはありますか?』と尋ねなさい。」

これは、「オーガニックなクロージャー(自然な終わり)」を信頼するという姿勢。セッション時間が残っているからといって、無理に「何かをしよう」とするのではなく、今この瞬間に“もう終わったかもしれない”という静かな確信に耳を傾ける。これもまた、ファンダメンタル・バイブレーションを感じるのと同じように、「身体の声を聴く在り方」と言える。

身体の知性が“出してくるもの”に従う

今回の生徒同士の練習の中のセッションで現れた古傷(バスケットボールでの怪我)の話が紹介された。補償パターンをリリースした結果、身体はその“奥の問題”が現れてきた。

“There’s one theory that the client’s body knows the skills we have,

and it will present what we can help resolve.”

「クライアントの身体は、私たちが持っているスキルを知っていて、

私たちが解決を助けられることを提示してくる──というひとつの理論がある。」

これは、クライアントの身体が、施術者(プラクティショナー)の“対応可能な領域”を理解し、それに応じた課題を提示してくる、という仮説だ。セッションを進める側の「在り方」「中立性」が整っているほど、身体の“本音”が現れてくる──その現象を、まさにファンダメンタル・バイブレーションとして感じ取ることへとつながっていく。

「Being」と「Doing」の架け橋としての“振動”

今回、ファンダメンタル・バイブレーションの知覚を感じることで、Doing(手技)の手前にあるBeing(在り方)から生まれ、Beingに深く根ざすことで、Doingも自然と“適切な何か”に導かれていくように体感できた。

Ray先生が繰り返し強調したのは、「どんなテクニックも、中立なBeingに支えられてこそ、ホリスティックな介入になる」ということ。

すなわち

“You can do any technique as a third paradigm holistic intervention,

or a second paradigm cause-and-effect act.”

「どんな技法も、“第三のパラダイム=ホリスティックな介入”としても、

“第二のパラダイム=原因と結果の行為”としても使うことができる。」

その違いを生み出すのは、私たちの“presence(在り方)”そのもの。ファンダメンタル・バイブレーションは、私たちの存在が放つ“基音”として、空間や相手との関係性の中に響いていく。

まとめ──“変容”を信じる静けさ

最後に、Ray先生が紹介したPema Chödrönの言葉を引用して、本記事を締めくくりたい。

“We think that the point is to pass the test or solve the problem.

But the truth is that things don’t really get solved.

They come together and pull apart, then come together again.”

セッションも、人生も、決して“解決”されるものではない。まとまり、ほどけ、また出会い直す。そのプロセスに寄り添い続ける中立な在り方。そして、響き続けるファンダメンタル・バイブレーション。この2つが交差するところに、クライアントさんの“治癒”や“統合”の本質が現れるのではないかと。